为落实全国、全市教育大会精神,大力弘扬教育家精神,充分展现首都教师在为党育人、为国育才生动实践中的师德风范和育人智慧,引导首都教师争做“大先生”,为教育强国首善之区建设提供坚强支撑,北京市委教育工委、市教委组织开展了“为党育人 为国育才”第七届北京市大中小幼教师讲述育人故事活动,我校高菠阳老师荣获一等奖。高菠阳在此次育人故事交流中展现出的教育思考与育人情怀正是我校教职工践行师德师风、传承教育家精神的生动体现。

今天

小微带你一起聆听

高菠阳老师的育人故事

高菠阳,中央财经大学管理科学与工程学院教授,博士生导师。中央财经大学首批优秀智库团队学术带头人。曾任国务院发展研究中心访问学者,美国加州大学洛杉矶分校高级访问学者。主要研究领域为减贫与乡村振兴、区域经济发展等。主持国家自然科学基金项目2项,国家自然科学基金重点项目子课题1项,发表学术论文30余篇,著有中文学术论著15部,英文学术论著5部。获中央财经大学优秀学术著作奖、优秀成果转化奖、成心优秀学术成果应用奖、涌金学术奖、涌金教学奖、青年教师基本功大赛二等奖等奖项。

雪线之上,青春为国绽放

清晨的米拉山口,七月里还飘着雪。在海拔5000多米听着心跳快速撞击的声音,每一次呼吸都是挑战。学生小培指着血氧仪冲她笑:“老师,85%,我没问题!”那一瞬间,高菠阳深深意识到,把课堂搬到“世界屋脊”,学生们把深呼吸献给脱贫攻坚与乡村振兴事业,是“为党育人,为国育才”最生动的注脚。

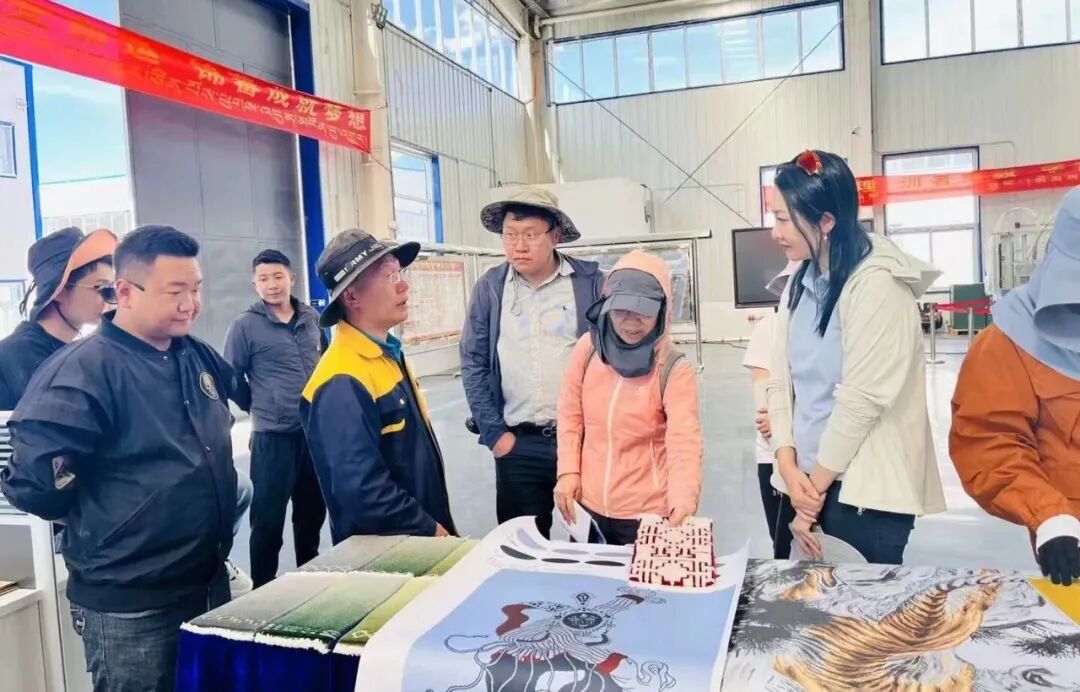

2019年夏,高菠阳带着年轻的学子们开始承担第二次青藏高原科学考察工作,踏上这片辽阔神秘的土地。那时,精准扶贫冲锋号正在吹响,她和学生走进一个个高原村庄,一位位农牧民家中,手持问卷,促膝攀谈,心中默默思索发展的命题。

五年多来,老一辈科考人吃苦耐劳的精神不断激励他们前行,每个寒来暑往,从青海的高原湖泊、新疆的浩瀚沙漠到西藏的巍峨雪山,她们行程两万公里,实地调研近百个市县乡村,访谈各级政府部门,形成覆盖五省藏区2808户农村家庭的调查数据库。年轻学子们在祖国边陲阿克塞钦的戈壁上访谈守边民兵,在海拔5000多米的牛粪炉旁与老人探讨青稞,夜里因寒冷缺氧而嘴唇发紫,却仍在认真的核对数据,清晨又抬着无人机走向高山牧场。看着学生们把“精准扶贫”“可持续生计”写在被风翻动的本子上,高菠阳真切地感受到,这不仅是一场调研,而是一次教育实践。他们不再是课堂上的单纯听众,而是怀揣使命感的学子,正践行乡村振兴的宏伟蓝图。

高菠阳通过调查发现,高原农牧区发展瓶颈在于家庭收入来源单一,抗风险能力弱,农牧民缺乏市场意识和经营能力。为了把研究成果落到实处,她在日喀则市吉隆县设立了可持续生计示范点,采用“驻村培训+线上课程”的方式帮助农牧民提升发展能力。暑假,高菠阳和学生们深入萨勒乡等村寨,协调产业专家开展生态种养殖、短视频策划等10余场线下培训。在校时,他们通过直播方式开设8期西藏“益”行动扶贫直播课,传播电商和创业服务等内容,累计吸引5000多人次观看。不少村里的年轻人、合作社负责人、乡村振兴专干学习热情特别高。看着这些曾经对手机app都不太熟悉的村民,如今自己拍视频、做直播,链接大山外的世界,他们都特别感动。高菠阳与学生们用自己的双手和智慧,推动着这些变化,也让这片土地焕发着新生。

在国家打赢脱贫攻坚战、有效衔接乡村振兴的历史进程中,高菠阳和学生们亲眼见证、亲自参与了高原从深度贫困走向振兴发展的历程。那时,他们在这里走村入户,看到村民因缺乏增收手段而一筹莫展。如今,曾经以放牧为生的农牧民,通过电商、乡村旅游等新兴产业,走上了致富之路。曾经饮水困难的村庄,如今饮水清洁、道路宽敞、电力稳定,并建起了产业合作社。高菠阳和学生们用脚步丈量着这片土地的变化,也用心感知着时代赋予乡村的全新使命。他们说:“乡村变了,我们也变了。”这是年轻学子对国家精准扶贫战略的回应,也是对乡村振兴宏伟蓝图的青春注脚。

2021年7月1日,建党100周年的清晨,在调研途中海拔4500米的浪拉山口,他们临时党支部在碎石坡上插起党旗,风声凛冽,信号微弱,手机的小小屏幕传来“请党放心,强国有我”的铮铮誓言,高菠阳和学生们面向东方,在缺氧的高原高唱国歌、重温入党誓词。那一刻,“为党育人,为国育才”不仅是一句承诺,更是一场接力,是青年学子用实际行动响应时代号召的最好见证。

他们将这份誓言沉淀为扎实的成果:调研形成的咨询建议获得西藏自治区党委的批示采纳,部分建议在地方政策制定中得到实际应用。学生们发表了多篇青藏高原的研究论文,并参与出版了《青藏高原地区绿色发展科学考察研究报告》,系统总结了科考成果、实地案例和基层声音,为政策优化提供了科学支撑。

这些中国减贫故事也被带上了国际舞台。高菠阳带领学生连续五年出版《国际减贫年度报告》(2021-2025),向世界讲述脱贫攻坚与乡村振兴的中国经验。系列报告先后在全球减贫伙伴研讨会、乡村发展高层论坛等国际会议上发布,得到世界银行、联合国粮农组织、联合国开发计划署等高度评价,并被国内外数百家媒体报道。学生从“做调研的人”变成了“在国际会议讲故事的人”,把中国样本、中国方案,转化为全世界都能听懂的政策语言与发展智慧。她知道,这场教育的旅程已经远远超越了课堂的边界。这是一代青年从乡土走向世界的过程,是中国样本从田野走进全球视野的过程,更是她们教育者在“立德树人”征途中最深切的回应。

毕业时,学生们相继获得了北京市优秀毕业生等荣誉,在毕业致辞中动情地回忆起在高原调研的日子,说那是他们青春中最深刻的旅程。如今,他们分散在广阔天地:有人继续读博,研究数字经济如何赋能乡村;有人扎根基层,为村民发展忙碌奔走;有人进入企业,把雪线故事和乡村振兴融汇于日常工作之中。她常想,那面碎石坡上党旗的赤色光晕,早已照到每个学生心里,变成指引他们一生的航标。

珠峰日出的金色光芒只有短短两分钟,却足以照亮青年一辈子的征途。作为教师,她愿做高原播种人,把深呼吸献给祖国最需要的地方,把研究献给最辽阔的乡土,献给世界共同的未来。

来源:教师工作部

审稿:杨柳

编辑:洪立 宇昂

审核:孙颖

安全证券配资论坛提示:文章来自网络,不代表本站观点。